Conseils d’Administration 2016

ALBERT Mathieu

Certificat n° 842 – Date d’expiration : Juillet 2027

CCI de MONTAUBAN

22 allées Mortarieu

82000 MONTAUBAN

Web : http://www.montauban.cci.fr/

LE RÉFÉRENTIEL METIER

Qu’est-ce qu’un urbaniste ? Quelles sont les missions qu’il effectue ? Quelles sont ses compétences ? Quelles sont ses pratiques dans une société en perpétuelle évolution ?

À ces questions, il n’est pas toujours aisé de répondre tant les problématiques auxquelles ces professionnels doivent répondre sont diversifiées, tant les champs d’exercices sont variés dans des mondes de plus en plus complexes.

Il est cependant fondamental d’affirmer ici que la finalité de l’urbanisme est d’agir pour la qualité du cadre de vie et le bien être des habitants et des usagers des villes et des villages. De même l’essence même de l’urbanisme est de créer et d’assurer les bonnes conditions pour le fonctionnement et le développement des agents économiques et des entreprises.

L’action de l’urbaniste doit aussi intégrer les principes de protection de l’environnement et des équilibres écologiques. Son action doit être inspirée par toutes ces valeurs. Elle n’est pas là pour répondre à des injonctions dogmatiques ni technocratiques.

Les images professionnelles que renvoient les urbanistes sont diverses et ont évoluées avec le temps:

- Homme d’études, il analyse les processus urbains afin de proposer des stratégies d’aménagement ou de développement, dans toutes leurs dimensions socio-économiques, spatiales et temporelles ;

- Homme de l’art, il propose des dispositifs permettant l’organisation des espaces urbains ;

- Homme d’exécution, il met en œuvre les processus opérationnels pour réaliser les opérations d’aménagement ;

- Homme de gestion, il gère les actes et les procédures des initiatives publiques et privées qui contribuent directement ou indirectement à la formation et au développement des villes et des villages.

Ces images communément admises renvoient souvent à un foisonnement d’activités professionnelles qui ne permet pas toujours de faire la distinction entre l’urbaniste et tous les autres professionnels qui interagissent sur l’espace urbain et sur son fonctionnement. L’objet de ce référentiel est donc de préciser les missions de l’urbaniste afin d’assoir sa qualification. Celle-ci a pour rôle de mettre en évidence ses compétences et ses savoir-faire, et par là-même d’offrir des garanties de professionnalisme à tous ceux qui ont recours à ces professionnels.

Ce référentiel s’efforce d’apporter un éclairage cohérent sur ce qui relève du ou des métiers de l’urbaniste et de regrouper ses différentes missions par domaines d’activité correspondants aux grands champs disciplinaires agissant dans l’aménagement et la gestion des espaces urbains.

Les missions regroupées en domaines sont la base de la qualification des personnes. Cependant l’OPQU attribue aussi une qualification aux structures agissant au sein du marché concurrentiel. Les structures sont alors qualifiées selon des types de prestations.

Aussi ce référentiel s’efforce-il aussi de préciser les concordances ou les convergences entre les missions des personnes et les prestations des bureaux d’études ou autres structures opérant dans le champ du marché des études.

Soulignons que le développement de l’urbain s’est fortement intensifié depuis la seconde guerre mondiale et que son accompagnement s’est beaucoup complexifié et diversifié. Aussi le rôle des urbanistes n’a cessé d’évoluer. La nature transversale et interdisciplinaire nécessaire au traitement des problèmes urbains doit ici être soulignée.

Face à ces mutations, le métier des urbanistes, apparaît sous de nouvelles lumières. Il est consolidé et enrichi par de nouvelles missions qui sont en évolution pour répondre aux préoccupations sociales et économiques de nos sociétés.

Dimensionner, localiser, agencer les activités humaines dans l’espace géographique constituent l’activité traditionnelle et historique de l’urbanisme. Cependant, la préservation de l’équilibre écologique et les préoccupations environnementales, la prise en compte des attentes des citoyens et des besoins des entreprises, la pluralité des lieux de décision et de projets, les exigences accrues de concertation ou de communication, renouvellent les savoir-faire traditionnels de l’urbanisme. En bref, c’est cette nécessité d’assurer une plus grande concordance entre la définition des orientations liées à l’occupation des sols et à la nature des usages possibles, et les réalisations circonscrites et à court terme, qui génère de nouveaux champs d’intervention et de nouvelles compétences pour les urbanistes.

Telles sont les ambitions de la mise à jour de cette nouvelle version du Référentiel-métier de l’OPQU que de s’adapter à ces évolutions et ces diversifications professionnelles.

Référentiel OPQU 2025 (ouvrir)

Pourquoi se qualifier

RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES

Dans le monde professionnel, la valorisation de l’expérience professionnelle est un enjeu et un atout majeur pour faire reconnaître ses capacités à répondre aux attentes des maîtres d’ouvrage. La reconnaissance des expériences dans des domaines d’activités identifiés par des missions et des fonctions crée une valeur ajoutée à la pratique quotidienne de l’urbaniste qualifié.

GARANTIES DE PROFESSIONNALISME

La qualification, basée sur un référentiel métier, sur la capitalisation d’expériences professionnelles avérées, donne des garanties aux maîtres d’ouvrage. en effet, la délivrance de la qualification permet de valoriser la capacité à faire de l’urbaniste qualifié dans un cadre de référence posé (référentiel métier).

VISIBILITÉ

L’accès à l’annuaire permet aux maîtres d’ouvrage d’identifier rapidement les urbanistes qui se sont engagés à valoriser leurs compétences autour d’une pratique professionnelle pluridisciplinaire basée sur un référentiel métier et de construire une communauté de métier qui partage un ensemble de valeurs que ce soit dans les méthodes appliquées, dans l’organisation des territoires, ou encore dans le respect de l’intérêt général en application de la déontologie de la profession.

CRÉATION D’UN CORPS DE PROFESSIONNELS

L’intérêt de la qualification réside également dans la constitution d’un réseau de professionnels, d’échanges, de regroupement d’urbanistes issus de différents horizons, et pratiquant dans des modes d’exercice différents, dans des structures différentes ; mais finalement œuvrant tous dans le même but : celui de d’apporter des compétences et du professionnalisme aux enjeux de l’urbanisme et de l’aménagement durable dans le respect de l’intérêt général

LA POSSIBILITÉ DE FRANCHIR LES FRONTIÈRES

En siégeant au Conseil Européen des Urbanistes, l’OPQU assure une visibilité du métier d’urbaniste en France, auprès des pays européens membres de l’ECTP – CEU. Le référentiel métier étant en compatibilité avec les différentes chartes européennes sur l’urbanisme, la démocratie de proximité,….

La qualification OPQU® permet de s’inscrire directement à l’Ordre des Urbanistes du Québec en vertu des arrangements de reconnaissance mutuelle (ARM) signée en 2010.

NOTICE D’INFORMATION

NOTICE D’INFORMATION POUR CONSTITUER ET PRÉSENTER UN DOSSIER DE DEMANDE DE QUALIFICATION D’URBANISTE AUPRÈS DE L’OPQU

La demande de qualification d’urbaniste : 1 – INFORMATION CANDIDATURE 2025

Notice détaillée pour remplir les documents : notice détaillée 2021

Date de naissance

L’office a été créé le 3 mars 1998 avec le soutien de l’Association des Maires de France (AMF) et de l’État pour assurer une mission de service public, dans le cadre d’un protocole signé entre le Ministère en charge de l’urbanisme et l’OPQU, le 22 juillet 1998.

Statut Juridique

L’Office Professionnel de Qualification des Urbanistes (OPQU) est une association loi 1901. Un commissaire du Gouvernement nommé par le Ministère de l’Egalité des Territoires et du Logement siège au conseil d’administration et à l’assemblée générale.

Réseaux sociaux (colonne de droite)

Réseaux sociaux (header)

Courriel (header)

Slogan (header)

OPQU, Office Professionnel de Qualification des Urbanistes

Telephone (header)

Nous contacter

Mentions légales

OPQU

SIRET : 423 759 265 00063

Siège social : 97 rue du Bourg Vieux 38270 REVEL TOURDAN

Tél : 06 43 04 20 48

Site internet : https://www.opqu.org

E-mail : contact@opqu.org

Le présent site internet est la propriété de la société OPQU, dont le siège est au : 97 RUE DU BOURG VIEUX 38270 REVEL TOURDAN et immatriculée sous le numéro SIRET 423 759 265 00063.

Graphisme, Développement, Référencement & Hébergement

Société : Rhonalpcom

Site : www.rhonalpcom.fr

Email : contact@rhonalpcom.fr

Tel : 04 75 45 40 32

Conditions générales d’utilisation

L’utilisation de ce service est réservée à un usage strictement personnel. Toute reproduction ou représentation du site et de son contenu, en tout ou partie, pour un usage autre que privé sur un quelconque support est interdite sans l’autorisation expresse et préalable de la société OPQU) et constituerait une contrefaçon au sens des articles L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Les informations contenues dans ce service sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis. En conséquence, l’utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive.

Les liens hypertextes mis en œuvre au sein du site www.opqu.org en direction d’autres sites et/ou de pages personnelles et d’une manière générale vers toutes ressources existantes sur internet ne sauraient engager la responsabilité de la société OPQU.

Protection des données personnelles

Aucune information personnelle n’est collectée à votre insu. Toute information vous concernant nous permet de mieux vous connaître et de répondre à vos demandes d’informations. Aucune information personnelle n’est cédée à des tiers.

Conformément aux dispositions de la loi dite « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, et de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer ce droit merci de vous adresser à : OPQU.

Messagerie

Les adresses électroniques ou autres informations nominatives dont la société OPQU serait destinataire via l’espace contact ne feront l’objet d’aucune exploitation.

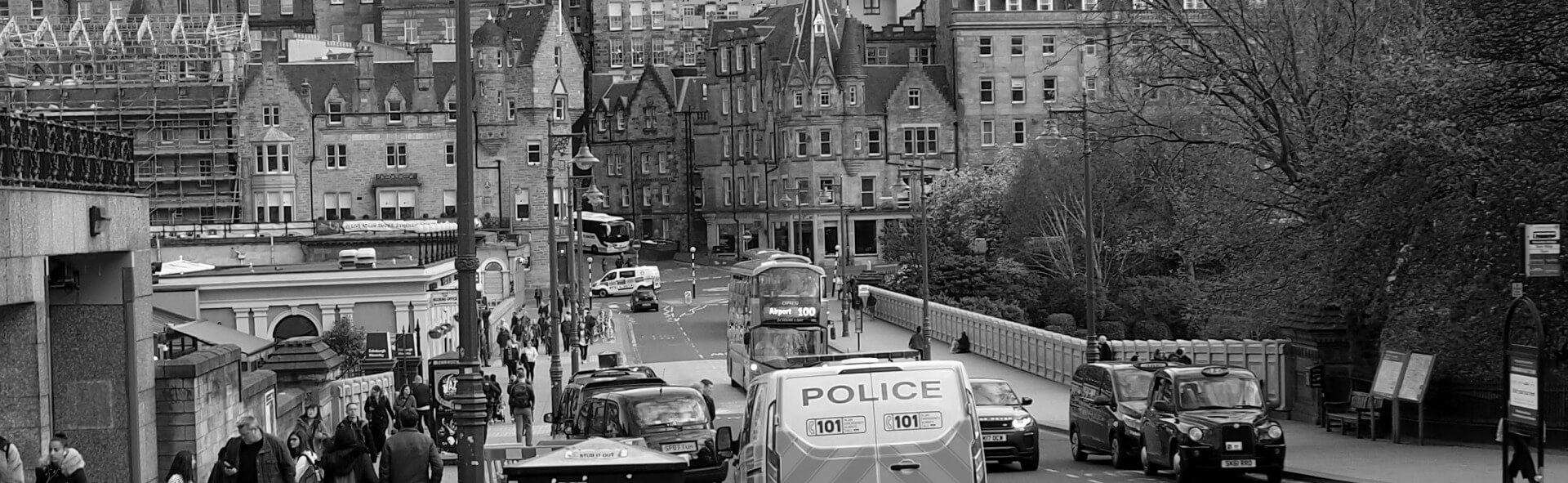

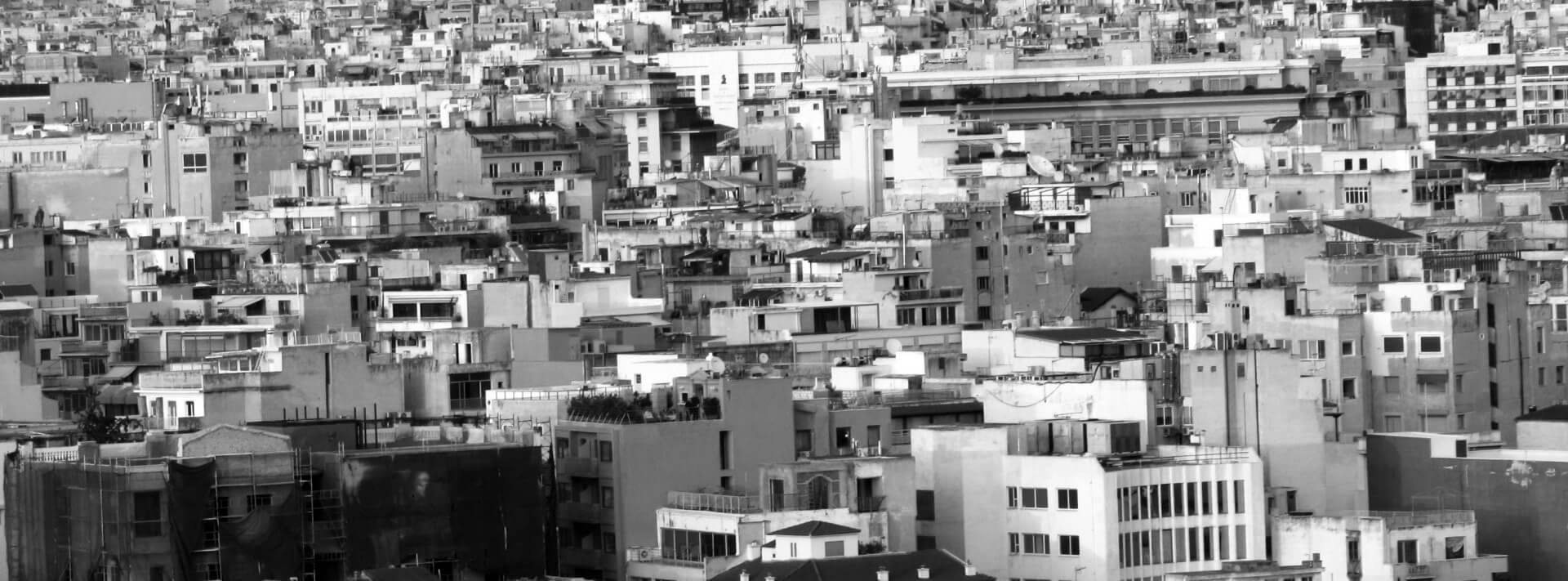

Images Fotolia

© Stanislav Komogorov

Footer

OPQU – 97 rue du Bourg Vieux 38270 REVEL TOURDAN Tél. 06 43 04 20 48